Credo che la forza principale dell’arte consista nel fatto che dietro la bellezza di un’opera ci sia il vissuto e la personalità di qualcuno che l’ha prodotta, non solo un messaggio indirizzato ad un eventuale pubblico.

Nel cinema i vissuti dietro la macchina da presa sono tanti quante sono le maestranze impegnate: tutti importanti ai fini del risultato finale, alcuni addirittura necessari e inderogabili per imprimere l’essenza del racconto. Sono vissuti capaci di lasciare il segno tanto più profondamente quanto più sofisticata è la loro ricerca del risultato finale.

Solo poche personalità hanno saputo lasciare un segno indelebile della loro professionalità e con la loro costante ricerca sull’emozione e il sentimento hanno contribuito a trasformare in realtà le intuizioni di registi visionari.

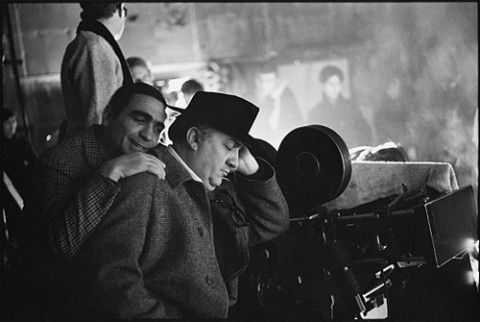

Giuseppe Rotunno è stato una di queste, un direttore della fotografia in cui è doveroso imbattersi qualora si pretenda di capire il perché dell’eternità di alcune pellicole, non solo per i tanti premi vinti, ma perché è una di quelle personalità artistiche che nella ricerca della luce giusta ha investito tutta la propria esistenza.

Difficilmente si considera la cifra stilistica di un film anche dovuta all’opera di chi, accanto al regista, si occupa di illuminare la scena. Si presta troppo spesso attenzione al talento del regista e degli attori ma quasi mai si comprende che l’espressività di una scena passa soprattutto attraverso la luce emotiva che la illumina, ed oserei dire che, quando basta anche da sola, la luce, il miracolo è compiuto.

Rotunno, che nella sua lunga carriera (ci ha lasciati lo scorso febbraio all’età di 97 anni) ha illuminato alcuni tra i più bei film di Fellini, Visconti e Monicelli, al contrario, ha sempre fatto in modo che la luce in scena non fosse mai la sola protagonista del racconto filmico, ma fosse sempre umilmente al servizio dei personaggi, li plasmasse così come la mente del regista li aveva partoriti, stupendo spesso lo stesso regista per aver reso materia reale quello che fino a poco prima viveva nei meandri della sceneggiatura.

“Il Cinema” diceva “essendo una narrativa obiettiva, non permette alla fantasia dei suoi fruitori di plasmare le immagini del bell’uomo, della bella donna, del paesaggio fantastico. Ha il difficile compito di rappresentarli belli con un’efficacia che permetta loro di valere per tutti.”

Al contrario della letteratura che concede ai lettori di immaginare liberamente i personaggi e le ambientazioni, il cinema, secondo Rotunno, non permetterebbe altrettanta libertà nella misura in cui è la vista a decretare le fattezze oggettive del racconto. Spetta quindi a chi si occupa di dare luce alle scene la responsabilità di illuminare ciò che si vede con profonda conoscenza e rispetto di quello che si intende comunicare, in modo tale che il percepito sia esattamente quello che il regista vuole trasmettere.

Illuminare, per lui, non significava solo rendere visibile ma costruire le premesse per traghettare il pubblico nel film nella maniera più corretta, tanto da affermare: “Tra il pubblico e lo schermo io costruisco un ponte, un ponte di luce attraverso il quale la gente possa entrare nella storia del film. Cerco di farlo il più comodo possibile, il più soffice possibile, il più semplice possibile”.

La luce di Rotunno doveva plasmare ma al tempo stesso unificare gli elementi visivi più significativi e per riuscire in ciò era strettamente necessario conoscere in maniera profonda la sceneggiatura, conoscere le idee alla base del racconto per poterle anticipare e costruire l’illuminazione giusta per ogni scena, anche quando come nel caso di Fellini, la sceneggiatura veniva spesso sovvertita o modificata in itinere.

La sua idea era che bisognasse mettere il pubblico nelle condizioni di non essere distratto da elementi superflui, potenzialmente portatori di significati non idonei alla storia, motivo per cui la sua luce sulla scena era sempre strettamente connessa alla sceneggiatura, l’unico modo per “ottenere un risultato visivo univoco che permetta di riunificare tutti gli elementi che il prisma letterario scompone, obbligato dalla natura della sua narrativa”.

La sua luce illumina i ricordi provinciali di Fellini in Amarcord (1974), li plasma da una memoria che rende dolce e sognante anche ciò che di sgradevole possa riaffiorare, tra felicità e dolore, ricreando un’ atmosfera che, nelle parole di Rotunno sarebbe dovuta risultare “dolce, ovattata, più affettuosa, vista con un occhio più tenero, a volte critico, ma mai severo” a cui guardare con nostalgia ma senza mai risultare patetici.

Collabora con Fellini anche alla realizzazione di Roma (1975), La città delle donne (1980), Casanova (1976), E la nave va (1983), raccontando in più di un’occasione come la loro intesa fosse talmente straordinaria da precedere l’amico regista in ogni sua mossa, realizzando di volta in volta una situazione luministica perfettamente aderente alla situazione, anche quando Fellini si riservava di non comunicare un’idea ben precisa, preferendo procedere a braccio in base alle sue intuizioni.

Il regista riminese nutriva grande rispetto per il lavoro dei suoi “autori” (e non direttori, come si dice ormai da qualche tempo) della fotografia, stupendosi, come rivelerà in più di un’intervista, della capacità di questi maestri di concretizzare dinanzi ai suoi occhi quelle che nella sua testa fino a poco prima erano solo delle visioni, tanto da giungere ad affermare che

Per me il cinema è immagine e la luce ne è il fattore fondamentale. L’ho detto tante volte: nel cinema la luce è ideologia, sentimento, colore, tono, profondità, atmosfera, racconto. La luce fa miracoli, aggiunge, cancella, riduce, arricchisce, sfuma, sottolinea, allude, fa diventare credibile e accettabile il fantastico, il sogno, e, al contrario, può suggerire trasparenze, vibrazioni, dà miraggio alla realtà più grigia, quotidiana.

E la luce di Rotunno nei film di Fellini è sempre molto curata, capace di una presenza forte e ben calibrata tra gli attori e gli ambienti di sfondo, pulita e spesso dall’alto, a farfalla, in grado di rendere immortali i volti di quelle maschere frutto dei sogni o degli incubi del regista riminese. Una luce che a tratti mi ricorda la luminosità composta e perfetta di alcuni dipinti dove nulla è lasciato al caso.

Probabilmente forte è l’influenza di Visconti con cui aveva lavorato a film importanti come Senso (1954) e le Notti bianche (1956), quest’ultimo girato con differenti tipi di pellicole a seconda delle esigenze che le varie atmosfere del film richiedevano, molto prima di approdare al Gattopardo (1963), in cui l’uso sublime della luce sui personaggi in costume contribuisce ad alimentare la maestosità di quell’affresco della nobiltà decadente che il film racconta.

In questi film l’illuminazione delle scene è ancora più maestosa, ancora una volta perfettamente in grado di scolpire i personaggi senza pesare troppo.

Tra l’altro era stato proprio Visconti, con Ossessione nel 1943, ad aprire la strada di una ricercatezza dell’illuminazione scenica mai vista prima, attraverso un uso molto profondo e a tratti psicologico della luce che farà scuola a molti futuri direttori della fotografia.

Rotunno, che si forma in parte anche alla scuola di Visconti, affermava spesso che l’uso combinato di sole tre luci, rispettivamente la luce principale, la schiarita ed il controluce, potesse generare infinite combinazioni, in grado di fornire una tavolozza interminabile di tonalità con cui poter raccontare al meglio i suoi personaggi, considerandoli persone prima che personaggi, motivo per cui riusciva con proverbiale pazienza a spiegare agli attori, in ogni occasione, il perché delle sue scelte luministiche, con la finalità di coinvolgerli nella resa perfetta del personaggio attraverso la conoscenza dell’effetto che per quella scena la luce avrebbe generato sugli attori.

Restando ai film italiani, con Monicelli realizza La grande guerra (1959), dove, a metà tra i toni della commedia e della tragedia, la sua fotografia, questa volta dalla luce più morbida e dalle tonalità grigie del bianco e nero, servirà a restituire un quadretto struggente della vita di trincea.

Quello che mi ha colpito della vicenda umana e professionale di questo grande maestro è la profonda umiltà, la stessa umiltà con cui a chi gli domandava che tipo di illuminazione riconoscesse come la sua cifra stilistica, rispondeva che la sua luce era esattamente una “non luce”, qualcosa di impalpabile, che non intendeva sovrastare niente e nessuno ma che in punta di piedi era capace di entrare in scena e scolpire in maniera impeccabile qualunque soggetto sfiorasse, trasformando in realtà anche le visioni più recondite e complesse.

Guardare oggi, a distanza di anni, i suoi film è una grossa lezione di vita, oltre che di cinema, necessaria per comprenderne l’evoluzione e non solo.

ARTICOLO DI KATIA MANIELLO

L’ articolo è presente sul magazine online polytroponmagazine.com

Leggi qui tutti i miei articoli sull’illuminazione scenica nel cinema e nel teatro